MythBuster - Part I

Das kann doch nicht stimmen - oder doch?

Von Halbwissen über Halbwahrheiten - Es gibt so einige Mythen, die teilweise seit Jahrzehnten im Umlauf sind. Sei es über Training oder Ernährung: Man hört oder liest etwas und erzählt es dann weiter. Auf diese Art verbreiten sie sich schnell. Und der ein oder andere glaubt sie letztendlich auch. Einige der falschen Mythen sind weniger schlimm, andere jedoch können sogar negative gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Im ersten MythBuster Blogeintrag decke ich euch zwei der weitverbreitetsten Mythen auf. Wir starten mit der (leider) immer noch weit verbreiteten Ansicht:

Fett macht fett.

Jein. Das kann man so pauschal nicht sagen, denn wie sagt man so schön: „Die Dosis macht das Gift.“ – das trifft auch hier zu. Hinzu kommt noch, dass es unterschiedliche Fettsäuren gibt, die für unsere Gesundheit mehr oder weniger von Vorteil sind. Aber dazu gleich mehr.

Eines der Hauptprobleme an dieser, immer noch weit verbreiteten, Aussage ist, dass viele Menschen, vor allem figurbewusste, versuchen, im Alltag komplett, bzw. so gut es geht, auf Fett zu verzichten. Jedoch meist zum Nachteil ihrer Gesundheit.

Ist Fett wirklich so schädlich wie oft behauptet und der Grund für das Übergewicht vieler Menschen?

Zuerst einmal ein paar Grundlagen

Fette gehören, neben den Kohlenhydraten und Proteinen, zu den Makronährstoffen und besitzen eine hohe Energiedichte (ca. 9 kcal/g). Sie haben wichtige Funktionen in unserem Körper: unter anderem dienen sie als Energiespeicher, Schutzpolster der Organe und sind notwendig, um bestimmte Vitamine (A,D,E,K) aufzunehmen, Hormone zu produzieren oder Entzündungen zu regulieren.

Fett ist somit ein Grundnährstoff und für unsere Gesundheit unverzichtbar.

Fettverstoffwechselung (Achtung Wissenschaftlich)

Der Fettstoffwechsel unterliegt in unserem Organismus einer hormonellen Kontrolle. Dabei spielen Insulin und sein Gegenspieler – Glucagon – eine entscheidende Rolle. Sinkt der Insulinspiegel unter einen bestimmten Wert ab, wird Glucagon ausgeschüttet und der Blutzuckerspiegel dadurch erhöht.

Insulin unterdrückt in unserem Körper den Fettabbau und begünstigt gleichzeitig die Bildung von Körperfett. Glucagon dagegen hat eine katabole (abbauende) Wirkung und fördert somit den Fettabbau.

Dies geschieht zum Beispiel durch einen belastungsbedingten Abfall (Dauerbelastung nach ca. 20-30 Minuten) von Insulin. Sinkt also der Insulinspiegel ab, steigt der Anteil der FFS (freien Fettsäuren) am Energieumsatz.

Hiermit sind wir direkt beim nächsten Mythos:

Die Fettverbrennung beginnt erst nach 30 Minuten Belastung.

Das stimmt so nicht. Unser Körper bezieht ständig Energie aus Fett, denn die aeroben und anaeroben Prozesse in unserem Körper laufen gleichzeitig ab. Allerdings hängt der Anteil der Fette an der Energiebereitstellung von der Belastungsintensität, -dauer und der Kohlenhydratverfügbarkeit ab.

Zurück zum ersten Mythos – Fett macht fett:

Fett ist nicht gleich Fett.

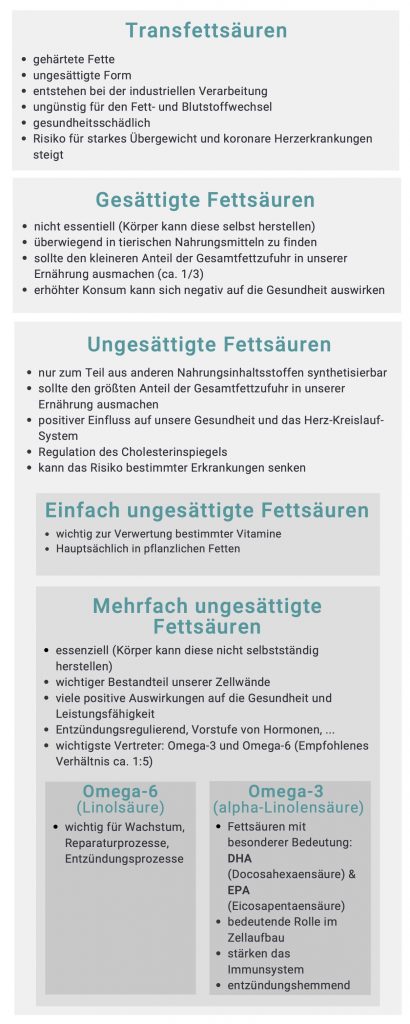

Es wird unterschieden zwischen Transfetten, gesättigten-, einfach ungesättigten- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Streng genommen gehören die Transfettsäuren zwar zu den ungesättigten Fettsäuren, werden aber aufgrund ihrer gesundheitsschädlichen Eigenschaften in der Ernährung separat behandelt.

Für unsere Gesundheit ist vor allem die Qualität des Fettes und somit das Fettsäuremuster entscheidend. Erfreulicherweise verbreitet sich das Wissen, dass Fett bzw. fettreiche Ernährung nicht die Hauptursache von überhöhtem Körperfett in der Gesellschaft sind, mittlerweile immer mehr.

Bei einer zu geringen Fettzufuhr über einen längeren Zeitraum können gesundheitliche Schäden wie ein schwaches Immunsystem, Haarausfall, Wachstumsverzögerungen oder Konzentrationsprobleme auftreten. Bei Frauen kann dies zudem zu einem Absinken der körpereigenen Hormonproduktion und somit sogar von Zyklusproblemen bis hin zu einer Amenorrhoe (Ausbleiben der Periode) führen.

Unter Umständen kann zu wenig Fett sogar ein Grund dafür sein, dass man nicht an Gewicht verliert, da es durch einen verlangsamten Stoffwechsel zu vermehrter Fetteinlagerung kommen kann.

Tipps für die Praxis

Fett ist also essentiell und ein entscheidender Energielieferant für uns. Richtlinien für die Fettzufuhr sind ca. 1g Fett pro kg Körpergewicht pro Tag, bzw. ca. 30% der täglichen Gesamt-Kalorienzufuhr über Fette zu decken. Ein Grenzwert von 30% ist jedoch in der Wissenschaft schon überholt. Menschen mit erhöhtem Energiebedarf können durchaus eine größere Menge benötigen.

Ausschlaggebend für unsere Gesundheit ist, wie bereits erwähnt, die Art der Fettsäuren die wir zu uns nehmen. Entscheidend ist der Gehalt an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren in der Nahrung. Transfette sollten hierbei vermieden werden.

Gesättigte Fettsäuren sollten den kleineren Anteil der täglichen Fettzufuhr aus der Ernährung ausmachen. Grundsätzlich werden meist zu viele gesättigte Fettsäuren im Vergleich zu ungesättigten aufgenommen. Somit ist es sinnvoll und wird empfohlen, den Anteil der Lebensmittel mit einem hohen Anteil der gesättigten Fette (vor allem tierische Fette) zugunsten der ungesättigten zu reduzieren (siehe auch Abbildung 2).

Die ungesättigten Fettsäuren Omega-6 und Omega-3 sind essentiell und müssen über die Nahrung aufgenommen werden, da sie unser Körper nicht selber herstellen kann. Hierbei ist auf das richtige Verhältnis zu achten. Dieses liegt bei ungefähr 5:1 (Omega-6 : Omega-3). Obwohl Omega-3 demnach den kleineren Anteil ausmacht, spielt insbesondere die Aufnahme dieser Fettsäure eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit. Hinzu kommt, dass die meisten Menschen hiervon zu wenig über die Nahrung aufnehmen und ihren Bedarf somit nicht ausreichend gedeckt bekommen (mehr dazu im Blogeintrag zu Omega-3).

Oftmals nehmen wir ungesunde bzw. ungünstigere Fettsäuren vor allem über tierisch verarbeitete Lebensmittel zu uns. Nicht nur deswegen ist es ratsam, vor allem auf vollwertige und natürliche Fettquellen zurückzugreifen.

Einen kleinen Überblick über verschiedene Fettquellen mit einem hohen Anteil der jeweiligen Fettsäure findest du hier:

FAZIT

Fett ist ein wichtiger Energielieferant mit hoher Energiedichte und Bestandteil eines funktionierenden Körpers. Entscheidend für uns ist, welche Fette wir zu uns nehmen.

Zudem ist oftmals, nicht wie so oft vermutet, das Fett die Hauptursache für schlechte Gesundheit und Übergewicht in der Gesellschaft, sondern vielmehr der hohe Anteil an „schlechten“ Kohlenhydraten, wie diese zum Beispiel in Cornflakes, Süßigkeiten, Fertigprodukten und zuckerhaltigen Getränken zu finden sind.

Ernährung: ein komplexes Thema und bei jedem Menschen sehr individuell. Sie hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab: Alter, Geschlecht, Lebensstil, genetische Veranlagung, etc. Es gibt also keine allgemeine Regelung und nicht jede Ernährungsweise funktioniert bei jedem.

Alltagstipps:

- tierisches Fett durch pflanzliches ersetzen

- mehr pflanzliche Produkte, anstatt tierischer

- mehr Fisch, anstatt Fleisch

- zu Nüssen, anstatt zur Schokolade greifen

- auf ausreichend Omega-3 Versorgung achten

- verzichte nicht auf Fette, sondern nehme die „guten“ Fette zu dir

Literatur:

Dehghan, Mahshid et al. “Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study.” Lancet (London, England) vol. 390,10107 (2017): 2050-2062.

European Food Safety Authority, Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA) and docosapentaenoic acid (DPA). EFSA Journal, 2012. 10(7).

Mozaffarian, D., & Ludwig, D. S. (2015). The 2015 US Dietary Guidelines: Lifting the Ban on Total Dietary Fat. JAMA, 313(24), 2421–2422.

Schek A, Braun H, Carlsohn A, Großhauser M, König D, Lampen A, Mosler S, Nieß A, Oberritter H, Schäbethal K, Stehle P, Virmani K, Ziegenhagen R, Heseker H. Position of the working group sports nutrition of the German Nutrition Society (DGE): fats, fat loading, and sports performance. Dtsch Z Sportmed. 2020; 71: 199-207.

W. C. Willett. Is dietary fat a major determinant of body fat?.The American Journal of Clinical Nutrition. Volume 67.Issue 3. March 1998. Pages 556S–562S.